【最新】超大手でも被害が相次ぐ

近年では、対策が不十分な日本のサイトが狙われています。最近でも誰もが知る超大手企業に対する被害が相次ぎ、ニュースとなりました。背景には、生成AIの発展による攻撃の自動化・効率化と、海外攻撃者でも自然な日本語で攻撃文面を作れる現実があります。結果として、更新や運用が止まった“ほったらかし”の国内サイトは“穴場”と見なされやすいのです。

被害を完全にゼロにするのは現実的ではありません。しかし、日々の運用で“攻撃の入口”を減らし、発生確率と影響を小さくすることは誰でも今日から始められます。

本記事では、放置で起こり得る具体的な被害と、まず効く基本対策を整理しました。ゴールは「問い合わせ」からのご相談。金額の話の前に、まずは状況把握と優先順位付けから進めましょう。

1. “何もしていない”となぜ危険なのか?

多くの企業が「今のところ問題ないから」とWebサイトを放置しがちです。しかし、「何も起きていない=安全」ではなく、「何も検知できていない=危険」がセキュリティの常識。更新が止まったフォームやページは、攻撃者のBotにより24時間自動スキャンされ、発見されると“静かで監視が緩い拠点”として悪用されます。

CMS=サイトの“土台”(例:WordPress)。CMSやプラグインの更新が止まると、既知の脆弱性が塞がらないまま残り、「入口の開けっぱなし」になります。フォームにreCAPTCHA等のBot対策がない、脆弱なテーマや古い拡張機能を使い続けている──こうした要因が重なるほど、攻撃の成功確率は跳ね上がるのです。

2. 実際にあったホームページ放置による4つの被害例

① フォーム経由のスパムで業務がストップ

古い問い合わせフォームがボットに見つかると、同じ文面や外部URL付きの投稿が短時間に連投され、受信箱は1日に数百通の迷惑メールで埋まります。正規の問い合わせが見落とされ、折り返しが遅れて失注が発生し、大量送信が続くとメール基盤の制限やドメイン信用の低下も招きます。

仕組みは単純で、ボットがフォームを巡回し、人間を装って送信を繰り返し、通知メールや自動返信が連鎖的に拡散します。結果として本来の業務が止まり、問い合わせ対応・復旧・説明の手間が雪だるま式に膨らみます。

② ウイルスリンクが送信され、取引先の信頼を失う

問い合わせフォームを踏み台にして、マルウェアURLを含むメッセージが取引先に送信されると、送信元が自社ドメインである以上、先方の情報システム部門から厳しい指摘を受けます。最悪の場合は受発注の一時停止や再開条件の提示を求められ、既存の取引や進行中の商談にも波及します。メールの往復で状況説明や原因究明に時間を取られ、社内外の信頼回復は短期では完了しません。

多くのケースで、フォーム送信に連動した自動返信や通知メールが外部宛てに拡散する設計が被害を広げます。件名や本文は自然な日本語で、業務連絡を装うことも珍しくありません。

③ SEOスパムで検索順位が急落

コメント欄や投稿欄に海外サイトへの不審なリンクが次々と貼られると、検索エンジンはサイト全体の信頼性を疑い、評価を下げます。最初は一部のページだけが圏外に飛ぶ程度でも、放置するほどサイト構造にスパムが浸食し、長年積み上げた上位表示が一気に崩れることがあります。

オーガニックの流入が落ちると、問い合わせの数は目に見えて減り、広告費を足しても元に戻りにくく、繁忙期や新商品の発表時に取りこぼしが増えます。

④ 情報漏えいとみなされ、謝罪・報告対応に追われる

問い合わせフォームに入力された氏名やメールアドレスがボット経由で抜き取られると、件数が少なくても「漏えいの疑い」として説明が必要になります。実際の被害が小さくても、お客様への連絡、事実確認、所管先への報告、再発防止策の取りまとめに人手がかかり、数日から数週間は日常業務が圧迫されます。

加えて、お知らせ文の作成やQ&A対応、メディアや取引先からの問い合わせへの回答準備など、周辺の仕事も増えていきます。

3. 被害者のはずが“加害者扱い”されるリスク

攻撃者は、あなたの問い合わせフォームを通じて他社に迷惑メールを送ったり、悪いリンクをばらまいたりします。あなたが直接やっていなくても、あなたの会社の名前(ドメイン)で送られてしまうため、「この会社からおかしなメールが来た」と見なされ、メールが届きにくくなる・取引が一時停止されるなどの影響が出ます。

場合によっては、注意義務を果たしていないと受け取られ、ルールや契約の面でも不利になるおそれがあります。「何もしていない」=安全ではなく、「手を打っていない」=責任を問われることがある——いまはそういう時代です。

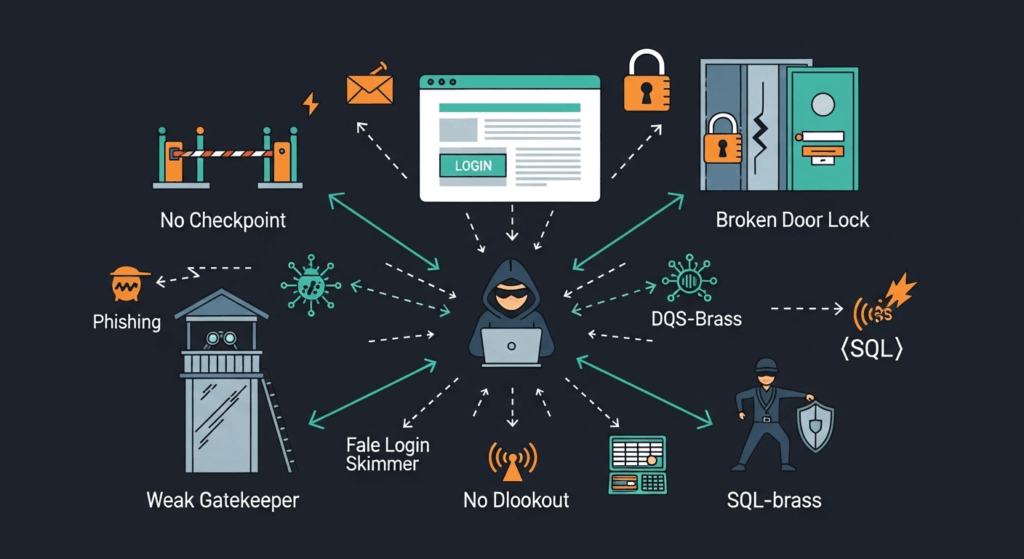

4. 攻撃は、たった1つの“未対策フォーム”から始まる

「使っていないページだから大丈夫」「アクセスが少ないから狙われない」と思いがちですが、実際には静かなページほど見張りがゆるく、攻撃の入り口にされやすいのが実情です。次のポイントに当てはまるものがあれば、入口が開きっぱなしだと考えてください。

(1)reCAPTCHAがない:自動送信を止める「関所」がありません

人の手を使わずに送信するプログラム(ボット)は、空いているフォームを見つけると一気に送ってきます。reCAPTCHAを入れていないと、機械の送信を自動で止める関所がゼロの状態です。すぐに導入し、必要に応じて厳しさ(スコア)を調整しましょう。

(2)WordPressなどの更新が止まっている:古いままは「鍵が壊れたドア」

CMS(サイトの土台)やプラグインの更新を半年以上していないと、見つかっている弱点が直らないままです。攻撃者はその弱点を調べて狙ってきます。「まずはバックアップ→テスト→本番反映」の順で、月1回を目安に回すと安全です。

(3)見張りがない:異常に気づけないと被害が長引きます

公開してからの見張り(改ざんの通知、サイトの稼働チェック、証明書の期限アラート)がないと、変化に気づけず、問題が長く続いてしまいます。最低限、ファイルの変更通知・外からの動作確認・アクセス記録の保存を行い、通知先と最初の対応手順を決めておきましょう。

(4)ログインがゆるい:強い鍵と見張りで守りましょう

管理画面のログインが二段階認証なし、初期IDや弱いパスワード、使っていないアカウントの放置だと、簡単に破られます。二段階認証の必須化、接続元の制限、不要アカウントの整理を基本にしてください。

5. まずは“入口”を減らす基本対策

「被害をゼロにする」より、「入口をどれだけ減らせるか」が大切です。次の4つを、効果が大きい順に小さく素早く進めましょう。

- (A)定期アップデート=古い穴をふさぐ

WordPressなどの土台と追加機能を計画的に更新すると、世の中で見つかった弱点を順番にふさげます。事前にバックアップを取り、テストしてから本番に反映すれば、更新の不具合も恐くありません。

- (B)フォーム対策=ロボットの連投を止める

reCAPTCHAでロボット投稿を減らし、短時間の連続送信の制限や、URLだらけの投稿を一時保留にするだけでも効果は大きいです。設定は運用中に少しずつ調整できます。

- (C)見張りの仕組み=異常にすぐ気づく

改ざんの通知、サイトの生き死にの監視、いつもと違う通信のアラートを入れると、問題の早期発見につながります。早く気づけば、検索評価や取引先への影響が広がる前に止められます。

- (D)バックアップ&すぐ戻す準備=最後の安全網

毎日の自動バックアップと世代管理で、いつでも元に戻せる状態を作ります。手順書を用意し、年に2回は復元の練習をしておけば、万一でも短時間で復旧できます。

「まず何から始めればいいか分からない」という方は、現状診断をご利用ください。所要3分で、最初に手を付ける場所と効果が出やすい順番が見えてきます。一気に全部ではなく、小さく素早く回して定着させるのが成功のコツです。

6. 無料チェック・相談はこちら

以下にひとつでも該当する場合は、早めにご相談ください。

・サイトの安全性に不安がある/更新が止まっている

・過去のトラブルを再発防止できていない

・社内運用(更新・見張り・復旧)の体制を整えたい

まずは無料診断で“入口”の有無をチェック。サイトの現状に合わせて、実行しやすい最初の一手をご提案します。

▼無料でセキュリティ診断を実施中!ご希望の方は下記よりお問い合わせください。

コメント